近日,我校轩福贞教授、鞠峰副教授与乌特勒支大学Bert M. Weckhuysen教授在催化裂化(FCC)催化剂再生过程中污染物转化机制研究方面取得重要进展,在Angewandte Chemie International Edition上发表了题为“Pollutants Transformation During the Regeneration Process of FluidCatalytic Cracking Catalysts”的研究论文。该工作是华东理工大学-乌特勒支大学可持续与循环化学化工联合研究中心成立后,双方取得的重要国际合作进展。

FCC是当前炼油工业中重油转化的核心工艺,全球30%-50%的汽油来自于FCC装置。在FCC过程中,催化剂因积碳失活需通过再生循环使用,但再生过程中会产生大量气体污染物,其排放特征与形成机理尚不明确。

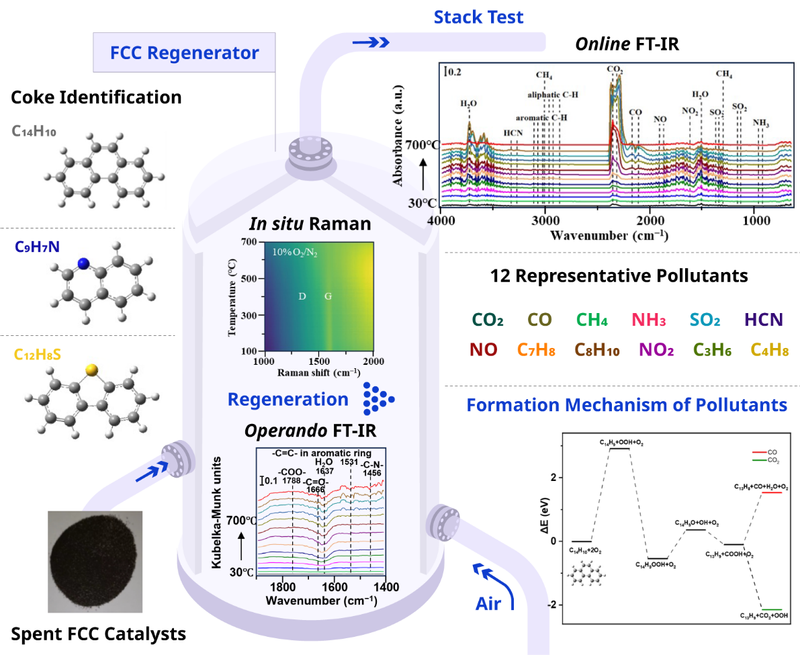

本研究通过对三套工业典型FCC装置外排烟气开展现场监测,系统明确了172种污染物和3种温室气体的排放特征。通过多种表征技术对结焦的工业待生FCC催化剂进行解析,识别了焦炭沉积物的特征物种和分子结构。研究人员建立起适用于催化剂高温再生的原位谱学系统,开展不同氧气气氛下的再生实验,通过原位拉曼(in-situ Raman)和原位红外(operando FT-IR)探究了焦炭物种的演变,同时结合在线红外(online FT-IR)监测气体污染物的生成,揭示了焦炭在再生过程中的分解行为与气体污染物生成之间的内在关联。基于所鉴定的典型焦炭分子和原位实验的过程演变,通过密度泛函理论(DFT)计算,阐明了CO、CO2、SO2、NO、HCN和NH3等主要污染物的形成机理,从分子水平构建了从积碳到烟气污染物的完整转化路径。

该研究为FCC再生过程中烟气污染物排放的预测与控制提供了理论依据和技术支撑,对未来处理含杂原子的可再生原料(如废塑料和生物质)具有重要指导意义。同时,本研究发展的原位光谱方法与反应机制分析策略,也可为其他涉及含碳沉积和杂原子转化的工业过程提供借鉴。

该论文第一作者为我校博士研究生卞佳伟和乌特勒支大学Robin Vogel博士,通讯作者为机械与动力工程学院轩福贞教授、化工学院鞠峰副教授和乌特勒支大学Bert M. Weckhuysen教授,华东理工大学为第一完成单位。该研究工作得到了国家自然科学基金、上海市科委基础研究项目及上海市白玉兰人才计划等项目的支持。

论文链接:https://doi.org/10.1002/anie.202513628