近红外发光染料因其深层组织穿透能力、低生物组织背景干扰以及优异的光稳定性,在活体成像、疾病诊断与药物递送监测等领域展现出广阔的应用前景。然而,受“能隙定律”的制约,该类染料往往难以兼顾长波长发射和高荧光亮度,从而严重制约了高性能近红外荧光材料的发展。

近日,我校赵伟军教授、朱为宏院士团队在有机近红外发光材料研究中取得新进展,相关研究成果以“Hybrid Planar–Twisted Chair-Shaped IndolineDonor Enabling Bright Molecular and Aggregated State Near-Infrared Emission”为题发表于《德国应用化学》。

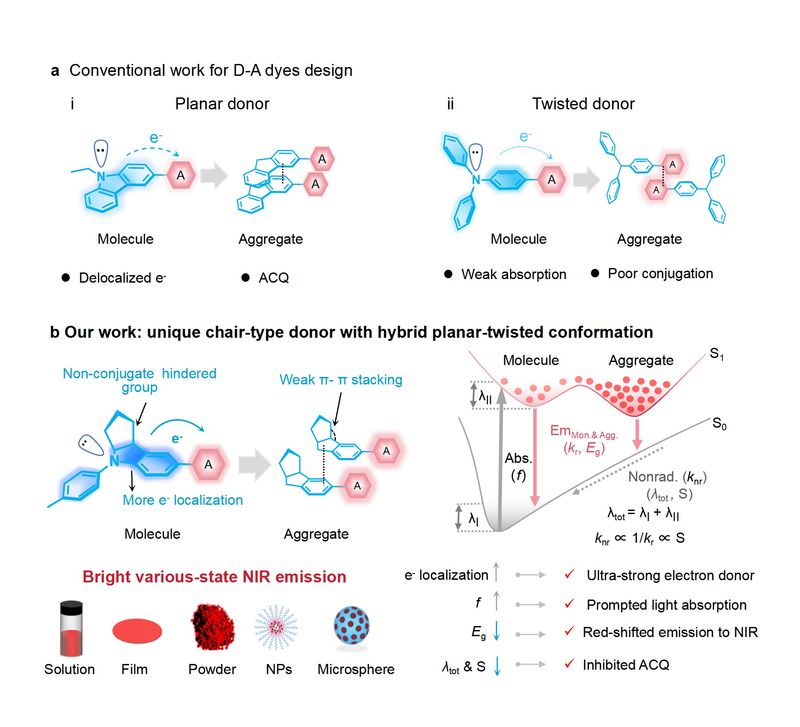

研究团队设计了一种具有“椅式”构象的新型吲哚啉电子供体,该吲哚啉结构具有两大关键优势:一方面,独特的椅式构象实现了π电子的局域化,具有超强给电子能力,显著增强了光吸收并缩小了HOMO–LUMO能隙;另一方面,其非平面“椅式”结构有效抑制了浓度依赖的非辐射能量耗散。该供体的引入有效克服了传统近红外染料吸收弱、极性环境中发光效率低等问题,最终实现了单分子与聚集态的高亮度近红外发光。基于椅式吲哚啉供体的近红外荧光团在摩尔吸光系数、吸收/发射波长、聚集诱导发光特性、辐射衰减速率及荧光量子产率等关键性能上均优于参比染料。通过进一步拓展π共轭体系,研究团队成功制备出一系列发射波长覆盖近红外一区(650-1000 nm)至二区(1000-1700 nm)的染料。该类染料在固态、薄膜及纳米颗粒等多种状态下均能保持高亮度发射,并成功应用于多孔陶瓷损伤检测、STED超分辨显微镜及活体NIR-II成像等前沿领域,展现出了良好的应用前景。综上所述,本研究提出的椅式构象超强电子供体为系统性构建高性能近红外染料库提供了一个强效且可靠的供体单元与普适性设计策略。

图片说明:基于杂化平面-扭曲构象的椅式吲哚啉供体构建NIR染料

论文的共同第一作者为我校化学与分子工程学院博士生徐齐齐与博士后王颖,通讯作者为赵伟军教授。研究工作在朱为宏院士和田禾院士的悉心指导下完成。同时,工作也得到西安交通大学党东锋教授的支持与指导。该研究成果得到了国家自然科学基金科学中心项目、国家自然科学基金、上海市教委科研创新计划、上海市科委、中国博士后科学基金等资金支持。

原文连接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202522144