近日,我校化学学院张金龙教授与资环学院周亮副教授联合团队在环境领域顶级期刊Water Research上发表了题为“Peroxymonosulfate activation via non-contact electron transfer process (NCETP) for efficient organic pollutant removal”的研究成果。该研究提出了一种名为“非接触电子转移过程”的新型催化机制,该机制在类芬顿反应中展现出极高的污染物降解效率与选择性,为高效水处理技术的发展提供了全新思路。

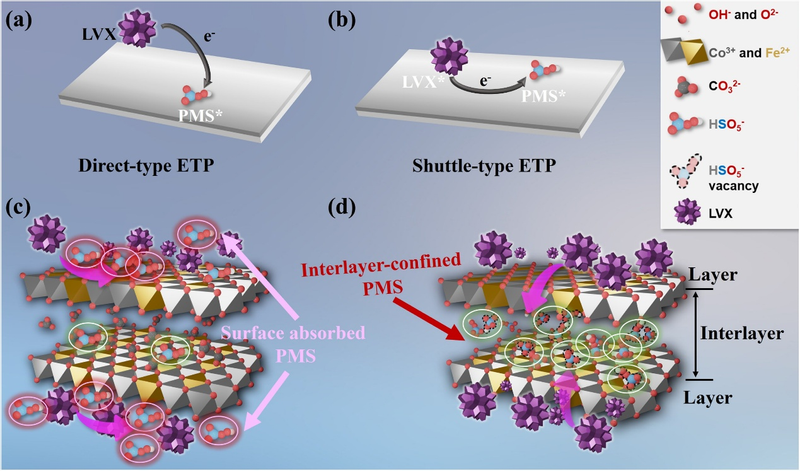

抗生素如左氧氟沙星(LVX)等在水体中的残留已成为全球性环境问题。基于硫酸根自由基的高级氧化工艺虽能有效降解此类污染物,但传统自由基路径存在寿命短、易受水质干扰、氧化剂利用率低等问题。电子转移过程作为一种非自由基路径,具有高选择性、抗干扰性强等优势,但其在实际应用中仍面临电子传递效率低、副反应多等挑战。本研究首次在层状双氢氧化物/过氧单硫酸盐(LDH/PMS)体系中提出了“非接触电子转移过程”(NCETP)。与传统电子转移过程不同,NCETP实现了污染物与氧化剂在催化剂两侧的物理隔离:PMS被限制在LDH层间,而LVX等大分子污染物则吸附在催化剂外表面,两者无法直接接触。研究人员通过巧妙的“记忆效应”与离子交换策略,成功构建了具有HSO₅⁻空位的CoFe LDH催化剂(CLHSO),使其能够优先吸附并锚定PMS于层间。层间限域的微环境不仅提升了PMS的局部浓度,还通过氢桥结构实现了高效的电子传递。实验表明,NCETP过程中的电子转移数量比传统ETP提高了2.58倍,LVX在30分钟内降解率超过95%,且系统在宽pH范围(5~11)和复杂水质条件下仍保持高效稳定。为验证该技术的实际应用潜力,团队构建了以CLHSO负载的聚酯纤维为填料的连续流反应器。在长达24小时的连续运行中,系统对LVX的降解率始终维持在99%以上,且金属浸出浓度远低于国家排放标准。此外,经连续流处理后的染料废水色度显著下降。毒性评估表明,降解产物生态毒性显著低于LVX原药,且处理后的溶液对大肠杆菌具有完全灭活效果,显示出良好的环境友好性。

论文以华东理工大学为唯一通讯单位,资环学院博士生裴文凯和郝晨晨为共同第一作者,通讯作者为张金龙教授和周亮副教授,同时得到刘勇弟教授和雷菊英教授的悉心指导,研究工作得到了国家重点研发计划、国自然科学基金等项目的支持。

文献链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135425016999#fig0001

原文链接:【创新前沿】Water Research报道我校高级氧化技术研究新进展