近日,我校钱旭红院士团队的万年峰教授联合华东师范大学等中英德澳的科研人员,在国际顶尖综合性期刊Science上以Letter形式发表了题为“Leaving synthetic pesticides behind”的学术论文。

文章认为,针对农药对非靶标生物和生态环境的负效应,只有坚持系统观念、运用辩证思维,才能降低农药风险,国际社会各方力量必须采取行动,硬件(技术与产品支撑)和软件(政策保障)缺一不可。

农药能够有效控制或消灭农业生产中的病虫草害以及杀灭蚊蝇,降低有害生物对植物以及人类的负面影响。农药被发明以后,对人类获取更多食物资源、摆脱饥饿饥荒、减少虫蚊叮咬功不可没。然而,随着人类认知的拓展,大健康观大安全观得到广泛传播,农药对非靶标生物以及生态环境的负面影响,逐渐得到重视。

此前,钱旭红院士/李忠教授团队的教授万年峰博士已基于大数据及其平台,联合6个国家11个机构的科研人员,筛查了全球88.75万个农药使用案例。其研究结果显示,杀虫剂、杀菌剂和除草剂等农药会显著抑制非靶标动物的生长、繁殖与行为,扰乱动物的神经生理反应、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;抑制植物的生长、繁殖,干扰植物的光合作用、蒸腾作用、细胞代谢、呼吸反应、生理生化响应等生化指标;同时也抑制微生物的生长、繁殖,破坏了微生物代谢、细胞膜通透性、生理生化响应等生化指标(Nature Communications, 2025,16: 1360)。团队前期的研究工作验证了Gandara(2024)等人的研究结论:即使在低剂量下,农药对非靶标昆虫也有压倒性的负面影响(Science, 2024, 386: 446-453)。这些研究结果为使用化学(合成)农药所付出的社会环境代价提供了大量证据。一些研究证实,许多农药的慢性、亚致死效应可能会在全球变暖的情况下得到加强,这将挑战传统农药监管体系。农药还可能破坏生态系统,通过诱导害虫再猖獗和产生抗药性来间接危及粮食安全。

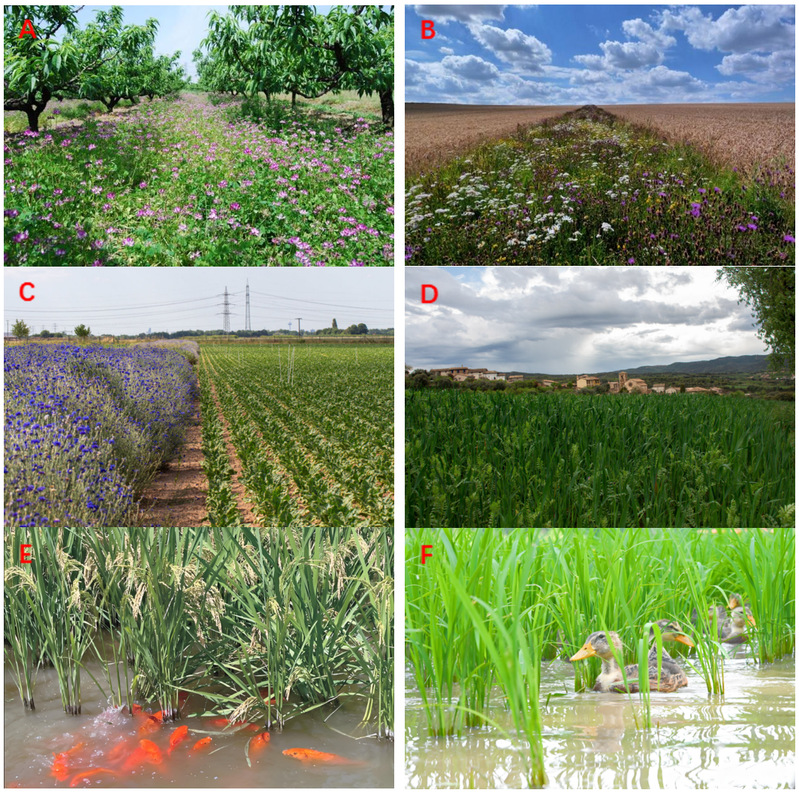

文章指出,就技术与产品层面而言,第一,应使用农业生态措施、生物防治产品(如寄生蜂)、生物农药(如植物源害虫引诱剂)、绿色农药(如新型生物化学杀虫剂),用这些成本相对较低、对环境友好和切实可行的技术替代传统化学农药。第二,要研发与推广不使用化学农药的植物病虫害防控技术,如种植耐虫害抗病害品种,安装杀虫灯、信息素和诱虫板诱杀害虫,清除病虫害赖以生存的寄主资源(包括清除农作物残留物和害虫替代寄主植物),以及改变作物播种日期。实践中,在江苏稻麦轮作区,适当推迟单季晚稻的播种期,可以显著减少麦田迁入稻田的灰飞虱量及其传播的病毒病发病率。第三,需采用生物多样性控害技术。一方面,推进包括种植诱集植物在内的间套作、农田种植显花植物、果园生草等作物多样化种植技术,这些技术有利于捕食性和寄生性天敌繁育,增强天敌自然控制害虫的效能。另一方面,推广稻田养渔、菜渔共生等农作物与水生动物共生的系统,这些水生动物(如鱼、鸭、蛙),能够捕食害虫、杂草等有害生物。目前,生物多样性控害技术已在全球广泛应用(见图2)。

图2:全球利用生物多样性控制植物病虫害技术(部分实景图)

(A:桃园林下种植紫云英,中国上海;B:小麦与显花植物套种,英国牛津郡;

C:甜菜田周边种植花卉,德国中部;D:野豌豆和黑麦间作,西班牙韦斯卡

E:稻田养鱼,中国浙江青田;F:稻田养鸭,中国江苏南京)

精准农业和数字工具也可以减少农药的使用。机器人、无人驾驶飞行器、基于人工智能的计算机视觉识别以及数据驱动的预测或咨询系统,都可以实现及时、有针对性地监测预警作物病虫害。大型自走式农用机械或配备自动摄像头的机械除草机或智能化的农药微量精准喷射装置,可以像手术一样清除农作物上的杂草。无人机不仅可以“精确投放”天敌昆虫,而且还能在虫害大爆发地区喷洒生物农药。然而,鉴于目前资金和技术培训的限制,这些技术的应用还不成熟,但将是未来的发展方向。

作者倡议,农民、科学家、决策者和供应链利益相关者(如供应商、零售商和消费者)之间的合作,也可以降低农药使用量。财政支持可以帮助农民采用农药替代措施,外联努力(Outreach efforts)可以调整消费者的期望。外联努力指的是为了与公众、社区或特定人群建立联系而采取的各种措施和活动,这些努力旨在提升品牌知名度、增加用户参与度、促进信息传播和建立信任关系。通过外联努力,消费者会更欢迎不使用化学农药的有机农产品,更青睐农田系统具有美学吸引力的显花植物,更期待农田多样丰富的天敌昆虫,更向往具有休闲功能的稻渔/菜渔共生景观。科学家可以通过研发生态环保的控害技术,来消除农民对农药风险、农产品产量质量损失的担忧,并帮助农民根据当地情况调整策略。农药政策和法规应侧重于低风险替代品的快速注册(如加速生物农药注册登记与审批),实施创造性的激励计划,征收差别农药税(如使用农药越多,须缴纳更多的税),重视自然友好型生产方式的多维效益。

最后,文章强调,只有通过厘清农药使用的生物物理、社会和经济的决定因素,并通过普及应用农药替代品和农药防治替代技术,全球涉农企业和农民才能提高农业系统的生态恢复能力并从中获利。唯有致力于这一转变,才能促进植物、人类和环境的和谐共生。

尽管我国自2015年开始实施农药使用量零增长行动,农药年均减幅达3.2%,但生态风险防控仍面临数据支撑不足的挑战。团队近期成果(Nature Communications, 2025,16: 1360)填补了全球农药生态效应量化评估的空白,为应对上述挑战提供了有力数据支撑。该文为实施全国全球农药减量、为实施《昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架》提供了技术路径与对策意见。

该团队的万年峰教授是论文第一作者兼通讯作者,华东理工大学/华东师范大学钱旭红院士、华东理工大学药学院李忠教授、英国生态和水文中心Ben A. Woodcock高级研究员、德国波恩大学Christoph Scherber教授、澳大利亚昆士兰大学Kris A.G. Wyckhuys教授为本文共同作者。

原文链接:https://www.science.org/doi/10.1126/science.adv7806

来源:华理新闻网