近日,国际知名学术期刊Angewandte Chemie International Edition以“Leaching-Induced Ti Trapping Stabilizes Amorphous IrOx for Proton Exchange Membrane Water Electrolysis”为题,在线报道了我校材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队在质子交换膜电解水制氢负载型低铱催化剂领域的最新研究成果。

可再生能源驱动的质子交换膜(PEM)电解水制氢技术是解决能源枯竭和环境污染问题的有效途径,然而其大规模部署目前仍然高度依赖贵金属催化电极材料,其中阳极析氧反应(OER)铱(Ir)基催化剂的用量成为制约该技术未来发展的关键。设计高效稳定的负载型催化剂有助于提高贵金属利用率。相较于传统过渡金属氧化物载体材料,过渡金属氮化物由于类金属的导电性,是理想的新型电催化剂载体;然而其在OER强氧化环境中的结构演化严重影响催化剂的长期稳定性。因此,识别其工况稳定的真实构效关系有助于可控构建新型负载型低铱催化剂材料。

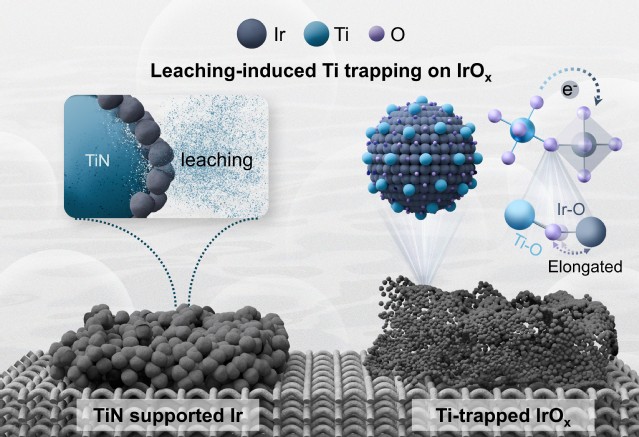

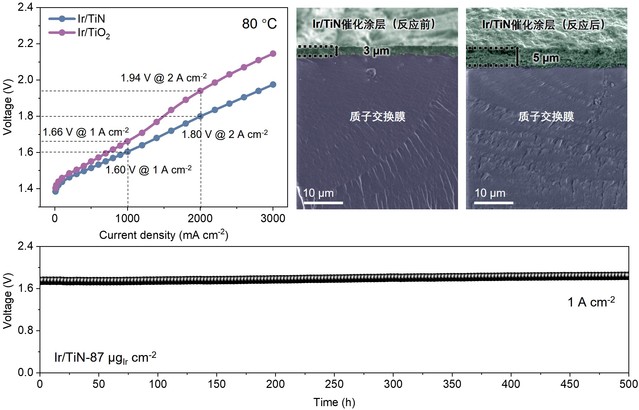

针对这一关键问题,我校材料科学与工程学院清洁能源材料与器件团队以Ir/TiN负载型催化剂为模型材料,追踪了其在长期OER运行过程中的结构演化趋势,发现了一种载体原位溶出诱导的物种捕获效应,实现载体失稳反向强化催化剂稳定性的作用机制。在长期测试过程中,TiN载体逐渐氧化溶出,同时部分Ti物种被催化剂表面捕获,趋于形成表面Ti锚定的无定形IrOx稳定结构,这种载体溶出诱导的捕获效应有效抑制了活性非晶IrOx的进一步溶出。通过该策略构建的负载型催化剂可以在反应过程中将Ir的溶出减少89%,从而使性能衰减速率降低83%。这种材料结构在工况环境下的自适应溶出,也在催化层中引发了一种独特的自增厚效应:催化层自发趋于疏松多孔并维持一定厚度,从而避免了超薄催化涂层结构完整性、机械稳定性以及平面电导率差的问题。基于上述结构特点,在87 μgIr cm-2的超低负载量下,Ir/TiN作为阳极催化电极构建的PEM电解槽仅需1.60 V的槽压即可达到1.0 A cm-2的电流密度,并保持稳定运行500 h没有明显性能衰减。该研究加深了非氧化物材料作为OER催化剂载体的工况构效关系理解,并为可控构建超薄催化电极结构提供了一种全新思路,进而有助于大幅降低PEM电解水技术对贵金属的高度依赖性。

该工作主要由材料科学与工程学院博士研究生林昊阳在刘鹏飞副教授、戴升教授、杨化桂教授等人的指导下完成。研究工作得到了国家自然科学基金和上海市基础研究特区等项目的支持。

文献链接:https://doi.org/10.1002/ange.202504212

来源:华理新闻网