金属-载体之间的“化学默契”长期以来被视为催化科学的核心谜题之一。近日,我校化工学院、化学工程与低碳技术全国重点实验室段学志教授、陈文尧特聘研究员等,首次揭示了金属-载体强相互作用(SMSI)的“钟形”尺寸依赖性规律,并基于此设计出高性能的金-氧化锌(Au/ZnO)催化剂,显著提升了氧化偶联反应的效率与选择性。相关成果以“Taming Strong Metal-Support Interactions to Generalize Gold–Zinc Oxide Catalysts in Oxidative Coupling”为题发表于《美国化学会志》(J. Am. Chem. Soc. 2025, 147, 9, 7829–7839)。

在催化反应中,强金属-载体相互作用(SMSI)因其对活性位点电子结构和反应微环境的深层调控作用,被认为是提升催化性能的核心机制之一。然而,尽管SMSI在许多贵金属体系中已有深入探索,关于“金属粒径如何调控SMSI强度”的问题,尤其是在金(Au)催化剂中,仍然存在广泛争议,此外,氧化偶联反应是构建C-O键的高效途径,尽管金催化剂因其独特的表面性质备受关注,但其对分子氧的活化能力不足,长期制约其工业化应用。因此,亟须系统揭示金催化剂SMSI的形成规律与结构-性能关联,以实现对其催化氧化偶联反应性能的精准调控与普适推广。

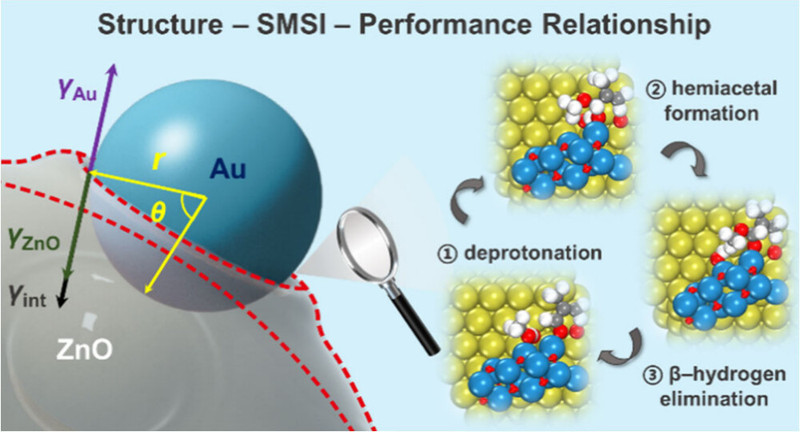

研究发现,相较于传统认知中SMSI需小粒径金属的观点,适当放大的Au颗粒在与纳米ZnO载体作用时,因表面能差异驱动ZnO表面部分包裹金属,从而诱发大量氧空位及活性Au–O物种的生成。这一发现打破了金表面能低,难以形成SMSI的常规印象。基于热力学建模分析,研究团队提出金属与载体粒径比(rAu/rZnO)可作为SMSI强度的结构描述符,并发现SMSI强度呈现钟形依赖关系:当粒径比处于某一最优范围时,既可激发氧活性,又不会抑制金属活性位点暴露,达成催化性能最大化。

在典型的醛-醇氧化偶联反应中,所构建的最优Au/ZnO催化剂展现出94.6%的底物转化率与97.0%的酯类选择性,明显优于多数贵金属催化剂体系。通过介观动力学研究发现,这一优异性能来自两类活性物种的协同作用机制:一方面,氧化锌晶格中的氧空位与金属界面形成受挫路易斯对,促进了醛与醇的缩合;另一方面,溢出的晶格氧生成Au–O物种,有效加速速率决速步骤—β-H消除,完成催化循环。该机制成功扩展至Ir/ZnO和Rh/ZnO体系,并在饱和醛、不饱和醛和芳香醛等不同底物上均显示出优异的催化活性与选择性。这一普适规律不仅深化了对SMSI起源与催化功能作用的理解,还为催化剂尺寸调控、界面工程设计提供了理论依据与实践指导。

该论文的第一作者为华东理工大学化工学院博士研究生谢永锴、张祥雪、桑铿。上述研究得到了袁渭康院士、陈德院士、周兴贵教授等的悉心指导。此外,该研究还得到了国家重点研发计划课题、国家自然科学基金、上海市碳中和基础研究特区项目、上海市教委科研创新计划自然科学重大项目、上海市科委科技创新行动计划等项目的支持。

原位链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/jacs.4c17968

来源:华理新闻网